Почему Галилей «потерял» кольца Сатурна и что увидел аппарат «Кассини»

В 1612 году Галилео Галилей заметил, что загадочные «придатки» Сатурна исчезли, однако объяснить это явление он не смог. Лишь позже учёные поняли, что речь идёт о кольцах планеты, которые становятся почти невидимыми, когда Земля пересекает их плоскость.

В начале XVII века Сатурн стал для европейских астрономов настоящей загадкой. В 1612 году Галилео Галилей, наблюдая планету в свой телескоп, заметил, что необычные «выступы», которые он фиксировал ранее, внезапно исчезли. Учёный считал эти образования своеобразными «придатками» или боковыми отростками и долго не мог понять, что же случилось с загадочной структурой. Лишь десятилетия спустя стало ясно, что речь шла не о выступах, а о гигантских кольцах Сатурна — колоссальной системе изо льда и пыли, которую человечество до того момента просто не могло правильно интерпретировать.

Причина «исчезновения» колец оказалась удивительно простой: когда Земля проходит через плоскость, в которой лежат кольца, они становятся практически невидимыми. Толщина колец несравнимо мала по отношению к диаметру этой структуры. Огромная система, растянутая на сотни тысяч километров, имеет толщину всего несколько десятков метров в наиболее плотных участках. Поэтому при определённом ракурсе кольца словно сливаются с фоном космоса, и даже мощные телескопы прошлого не позволяли разглядеть их форму.

Через несколько столетий исследовательская миссия «Кассини», вращавшаяся вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год, предоставила учёным возможность наблюдать планету с беспрецедентной детализацией. Космический аппарат не раз пересекал плоскость колец, фиксируя их структуру при максимально тонком угле обзора. Одни из самых впечатляющих кадров были сделаны в феврале 2005 года. Спустя время испанский астроном-любитель Фернандо Гарсия Наварро обнаружил эти сырые изображения в сетевых архивах научных данных, после чего провёл собственную обработку.

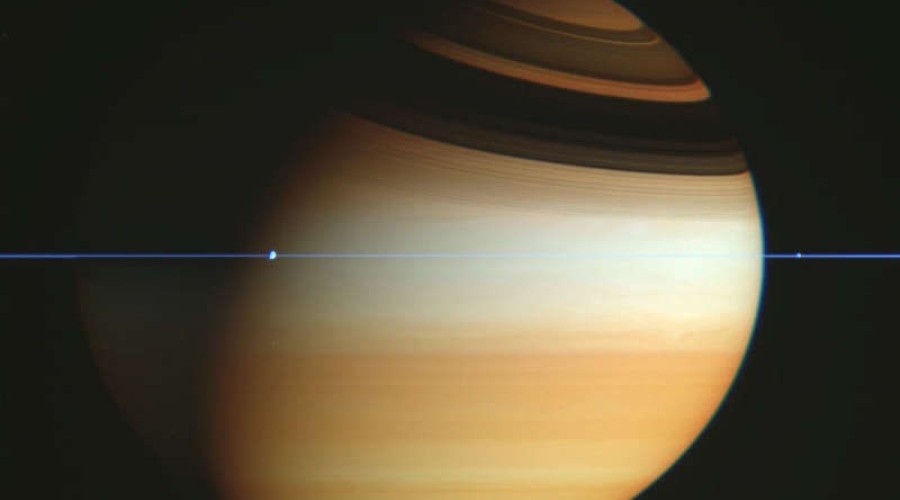

Обработанные Наварро фотографии показали удивительный контраст: плоскость колец предстала в виде тонкой голубоватой полосы, пересекающей атмосферу планеты, тогда как облачные массивы Сатурна сияли золотистыми и охристыми оттенками. На тёмных участках изображения, где падала тень от верхних слоёв атмосферы, можно различить детали внутренней структуры колец — их разделение на участки разной плотности, а также орбитальные щели.

Особенно любопытным оказался визуальный эффект, связанный со спутниками Сатурна. Диона и Энцелад на снимках выглядят словно небольшие утолщения, будто вкрапления в тонкую линию колец. Реально эти спутники движутся по соседним орбитам, но в момент пересечения плоскости оказываются почти совмещёнными в кадре, что создаёт оптическую иллюзию.

Эти наблюдения не только подтвердили интерпретации учёных XVII века, но и позволили взглянуть на систему Сатурна под углом, недоступным даже самым крупным телескопам Земли. История, начавшаяся с недоумённого замечания Галилея, превратилась в один из ярчайших примеров того, как развитие технологий позволяет человечеству раскрывать тайны Вселенной, недоступные глазу учёных прошлого.