Побег из Маутхаузена: как узники блока №20 бросили вызов смерти

Ночью 3 февраля 1945 года 419 советских узников блока №20 концлагеря Маутхаузен совершили дерзкий побег, прорвавшись через стены и огонь охраны. Их поступок стал символом несгибаемого духа, силы воли и человеческого достоинства перед лицом смерти.

Ночь с 2 на 3 февраля 1945 года навсегда вошла в историю человеческого мужества. В ту ледяную, безлунную ночь 419 советских военнопленных блока №20 концлагеря Маутхаузен решились на то, что казалось невозможным — побег из одного из самых охраняемых лагерей Третьего рейха. Их дерзкий поступок стал символом несгибаемого духа, веры в свободу и силы человеческого сопротивления.

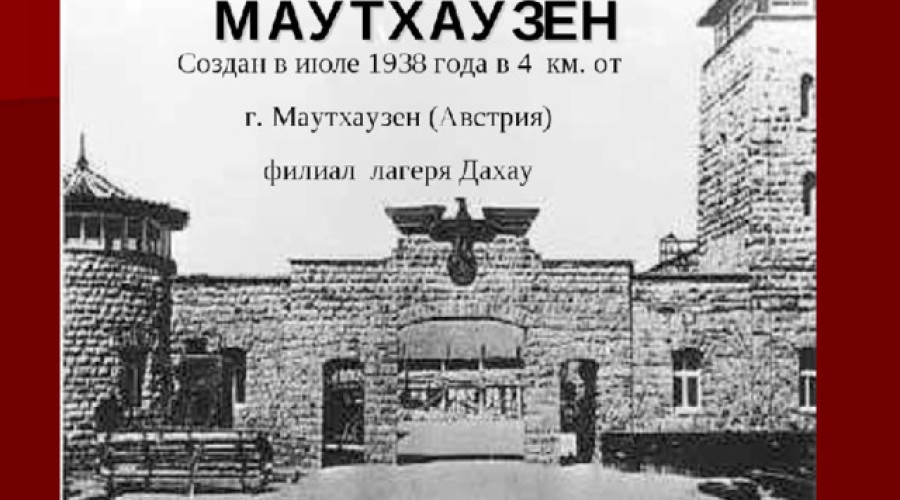

Маутхаузен: фабрика смерти

Маутхаузен — не просто концлагерь. Это было тщательно отлаженное колесо машины уничтожения. На скалах над городком в Верхней Австрии возвышались мрачные стены лагеря, куда попадали те, кого нацисты считали «исчерпанными людьми»: военнопленные, подпольщики, интеллигенция, коммунисты. Здесь убивали не столько быстро, сколько методично.

Узники блока №20, в котором содержались главным образом советские офицеры и политические заключённые, жили в условиях, которые не оставляли надежды. Это был «блок смерти»: людей, признанных «неисправимыми», помещали туда ожидать конца. Они знали, что шансов выйти за ворота лагеря нет — только через крематорий. Но именно в этих стенах зародилась мысль о побеге.

Предвестие восстания

Зима 1945 года была особенно суровой. В Европе уже шли последние месяцы войны. Союзники наступали с запада, Красная армия — с востока. Но до Маутхаузена освобождение ещё не дошло.

Заключённые блока №20 видели, что нацисты начинают спешно уничтожать следы своих преступлений. В соседних лагерях узников расстреливали партиями, чтобы не оставлять свидетелей. Они понимали: если не попытаться сейчас, — потом будет поздно.

Среди пленных были бывшие офицеры, инженеры, врачи — люди, привыкшие думать и действовать. Они понимали: шансов выжить немного, но смерть в борьбе лучше, чем смерть в бараке. Так началась подготовка.

План, рождённый в отчаянии

Подготовка к побегу длилась недели. В лагере, где за каждым шагом следили охранники, любая ошибка могла стоить жизни. Но заключённые нашли способ общаться, делая пометки на куске хлеба, на клочке бумаги, обмениваясь взглядами и короткими фразами во время перекличек.

План был прост, как сама безысходность: ночью, когда охрана ослабеет, нужно будет прорваться через ворота, преодолеть стену высотой 3,5 метра, ров и три ряда колючей проволоки под током.

Шансов почти не было. Но они верили, что даже если погибнут, то погибнут как люди.

Хроника той ночи

Ночь с 2 на 3 февраля 1945 года. Температура — минус пятнадцать. Ветер несёт снег.

Около полуночи узники, заранее распределившие роли, поднялись по условному сигналу. Кто-то сломал доски пола, кто-то схватил осколки арматуры.

Первыми бросились к окнам и стенам — нужно было прорубить путь.

Когда раздался первый крик часового, всё вокруг взорвалось хаосом. Заключённые ринулись к стене, по пути схватив камни и палки.

Чтобы преодолеть высоту, они образовали «живую лестницу»: становились друг другу на плечи, поднимали товарищей, сами падали, поднимались снова. Люди, истощённые и израненные, вытаскивали друг друга из рва, под ударами прикладов, под свистом пуль.

«Мы знали, что погибнем. Но всё равно бежали. Лучше смерть в движении, чем смерть в клетке», — вспоминал позднее один из уцелевших участников побега.

В какой-то момент один из узников сумел добраться до сторожевой вышки и захватить пулемёт. Несколько коротких очередей — и охрана на мгновение отступила. Этого хватило, чтобы десятки людей успели перелезть через проволоку.

В темноте, среди снежной круговерти, они растворялись в ночи.

Цена свободы

Побег длился считанные минуты, но стал вечностью.

419 человек вырвались за периметр лагеря. Из них более 300 были убиты в течение последующих дней.

Нацисты подняли тревогу. Вся округа была прочесана солдатами СС, жандармами и даже местными жителями, которых заставили участвовать в облаве.

Фашисты назвали эту операцию «Охотой на зайцев» — Mühlviertler Hasenjagd.

Каждого пойманного ждала жестокая смерть. Узников убивали на месте, иногда при участии гражданских. Но около 80 человек сумели спастись. Некоторые укрывались у австрийских семей, рисковавших собственной жизнью. Другие добрались до лесов, где дожили до освобождения.

Маутхаузен после восстания

После побега блок №20 был фактически уничтожен. Тех, кто остался в живых, подвергли пыткам и расправам. Но уже было поздно: слух о восстании разнёсся по лагерю.

Заключённые в других блоках шептали друг другу: «Они смогли. Значит, можно бороться».

Когда союзные войска вошли в Маутхаузен в мае 1945 года, они нашли место, где ещё оставались следы той ночи — простреленные стены, обугленные доски, следы крови.

Символ мужества

Историки считают восстание блока №20 одним из самых ярких актов сопротивления узников концлагерей в Европе.

По масштабу и организованности оно уступает разве что восстанию в Собиборе и восстанию в Треблинке.

Но именно Маутхаузен стал примером того, что даже в аду есть место подвигу.

«В лагере, где смерть была законом, жизнь восстала против него. Этот побег стал символом того, что дух сильнее страха», — писал австрийский историк Гельмут Коппер в своём исследовании о сопротивлении узников.

Лица и судьбы

Многие имена участников восстания не сохранились. Известно, что среди беглецов были лётчики, танкисты, инженеры, партизаны.

Они были разными по возрасту и званию, но одинаковыми по воле.

Один из уцелевших, офицер по фамилии Матвеев, позже вспоминал:

«Мы знали, что чудес не бывает. Мы просто хотели умереть не как скот, а как солдаты».

Некоторые из спасшихся после войны остались в Австрии. Другие вернулись в СССР и долгие годы хранили молчание — тема лагерей оставалась тяжёлой и болезненной. Только в 1960-е годы подвиг блока №20 начал получать официальное признание.

| Дата | Событие |

|---|---|

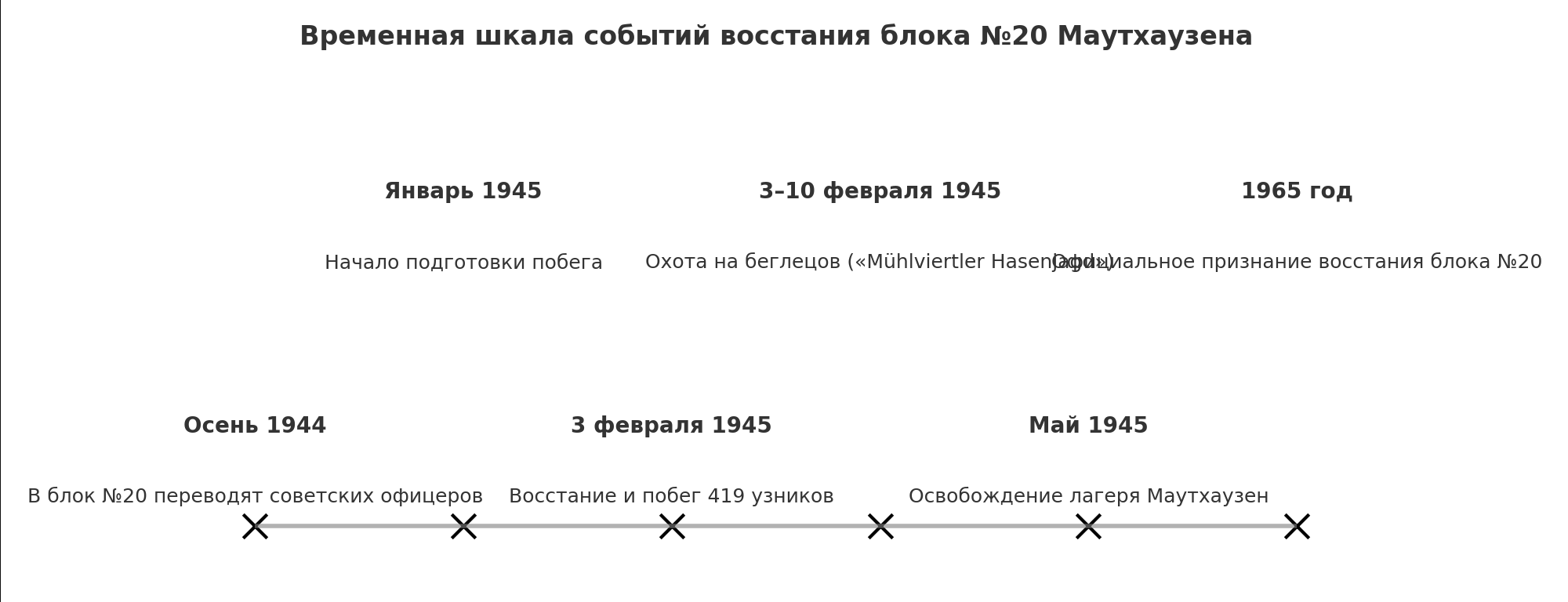

| Осень 1944 | В блок №20 переводят группу советских офицеров — пленных с фронта. |

| Январь 1945 | Начало подготовки побега: разведка лагерной территории, сбор информации о часах смены охраны. |

| 2–3 февраля 1945 | Ночь восстания. Побег 419 узников. Захват пулемётной вышки, убийство 20 охранников. |

| 3–10 февраля 1945 | Массовые облавы на беглецов («Охота на зайцев»). |

| Май 1945 | Освобождение Маутхаузена войсками союзников. |

| 1965 год | Впервые официально отмечено восстание блока №20 в мемориале лагеря. |

Память о подвиге

Сегодня в Маутхаузене действует международный мемориальный комплекс.

Каждый год в феврале сюда приезжают делегации из разных стран, чтобы почтить память погибших.

У входа в бывший блок №20 установлен памятный знак с надписью на русском и немецком языках:

«Здесь узники восстали против смерти».

В России, Белоруссии и Украине память о восстании блока №20 занимает особое место в музейных экспозициях о войне.

Этот эпизод напоминает, что героизм — это не только победа на фронте, но и внутренняя сила сопротивления, проявленная там, где всё казалось потерянным.

Человеческий дух сильнее стен

Что заставило измученных людей, обречённых на смерть, подняться на бой?

Ответ прост: желание быть человеком. Не числом в списке, не тенью в бараке, а человеком, который способен сказать «нет» даже самой мощной машине зла.

Именно это делает подвиг узников блока №20 не просто эпизодом войны, а вневременным символом. Он показывает, что сила духа может преодолеть всё — и холод, и страх, и проволоку под током.

Современное значение

Сегодня, спустя почти 80 лет, история восстания блока №20 звучит как напоминание.

В мире, где границы стираются, где снова звучат слова о войнах и вражде, важно помнить: любая система, основанная на подавлении человека, обречена.

Потому что человеческое достоинство не уничтожить ни тюрьмами, ни лагерями, ни приказами.

В Маутхаузене, среди камней старого лагеря, сегодня тихо. Но если прислушаться, кажется, можно услышать дыхание тех, кто однажды выбрал свободу вместо страха.

Послесловие

Ночь 3 февраля 1945 года — это не просто эпизод Второй мировой.

Это — доказательство того, что даже в аду можно остаться человеком.

Каждый из тех, кто рвался к свободе через стены Маутхаузена, сделал свой выбор — выбор в пользу жизни, пусть даже ценой собственной.

И пока об этом помнят — подвиг жив.