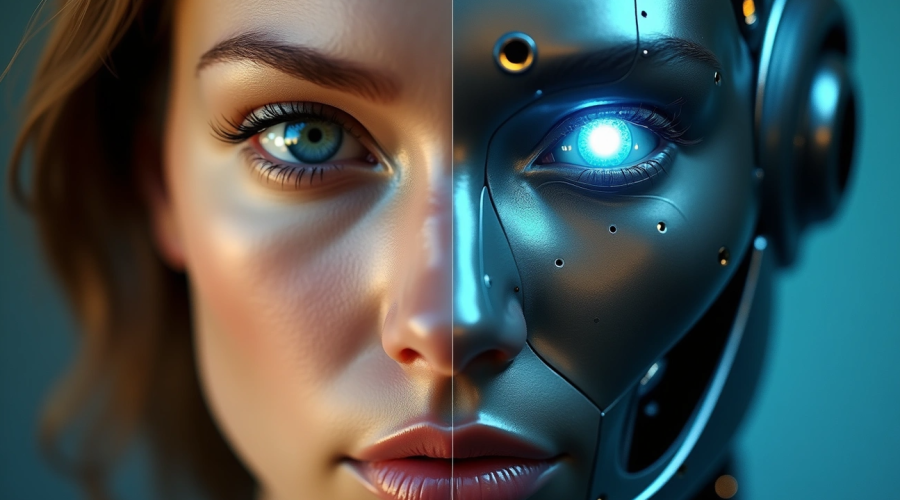

Тайная битва искусственного интеллекта и человеческой души: что останется от нас завтра?

Вопрос о природе интеллекта, как человеческого, так и искусственного, стал одним из самых горячих философских дискуссий нашего времени.

Вопрос о природе интеллекта, как человеческого, так и искусственного, стал одним из самых горячих философских дискуссий нашего времени. Повсеместное вторжение искусственного интеллекта практически во все сферы общества заставляет нас задуматься о том, что же делает нас людьми. В то же время некоторые исследователи уже говорят о наступлении постантропологической, постчеловеческой эпохи, где границы между человеком и машиной становятся всё более размытыми.

С одной стороны, мы видим различные виды искусственного интеллекта, от "слабого", способного лишь воспроизводить определенные функции нашего интеллекта, до гипотетического "сильного", который мог бы обладать сознанием, подобно человеку. Фактически, проблема искусственного интеллекта выходит далеко за рамки технологий – это глубоко философский вопрос, который был впервые поставлен Аланом Тьюрингом в 1950 году: "Может ли машина мыслить?". Однако даже прохождение теста Тьюринга, как показал Джон Сёрль в своём эксперименте "Китайская комната", не является достаточным критерием наличия у машины подлинного мышления.

В данной статье мы рассмотрим философию искусственного интеллекта с разных сторон, проанализируем, что делает нас людьми, и попытаемся ответить на главный вопрос: что останется от нашей человечности в мире, где искусственный интеллект становится всё более совершенным? Более того, мы исследуем как плюсы, так и минусы искусственного интеллекта, а также проблемы, которые он создаёт не только для технологического прогресса, но и для нашего самопонимания как вида.

Человеческая душа и интеллект: что делает нас людьми

В поисках того, что отличает человека от машины, неизбежно приходим к философскому понятию души. На протяжении тысячелетий мыслители пытались осмыслить эту неуловимую сущность, которая делает нас людьми, несмотря на технический прогресс.

Сознание и самосознание как основа личности

Сознание представляет собой высшую форму психического отражения и саморегуляции, присущую только человеку как общественно-историческому существу. Оно формируется в процессе общения, опосредуется речью и направлено на преобразование действительности. Примечательно, что сознание неразрывно связано с самосознанием, ориентированным на внутренний мир субъекта.

Структура сознания включает несколько ключевых компонентов: телесно-перцептивные способности, логико-понятийные способности, эмоциональные составляющие и ценностно-смысловые элементы. Именно благодаря этому сложному комплексу человек способен не только воспринимать мир, но и осмысливать его.

Самосознание – это осознание субъектом самого себя, своего Я, состояний своего тела и фактов сознания. Средоточием душевной жизни человека является именно самосознание – сознание себя неповторимым человеческим существом, индивидуальностью.

Роль эмоций, интуиции и телесности

В отличие от искусственного интеллекта, человеческое мышление тесно переплетено с эмоциями и интуицией. Эмоции не просто дополняют наше познание – они выполняют важнейшую оценочно-ориентировочную функцию, характеризуя не объекты, а отношение человека к ним.

Интуиция, часто понимаемая как быстрое, подсознательное принятие решений, на самом деле опирается на накопленные знания и опыт. Она предлагает быстрые озарения, которые сознательный анализ мог бы упустить. Исследования показывают, что люди с высокими когнитивными способностями часто демонстрируют повышенную способность к интуитивному решению проблем.

Кроме того, профессор Питер Верхезен отмечает: «Самое главное разграничение между человеком и машиной – восприятие мира и создание причинно-следственных связей». В отличие от искусственного интеллекта, человек способен задавать вопросы "почему?" и "зачем?", понимать контекст и мотивацию своих действий.

Культурный и исторический код человека

Неотъемлемой частью человеческой сущности является культурный код – набор ключевых символов, ценностей, норм, традиций и моделей поведения, определяющих культуру и менталитет нации или общества. Это своеобразный ключ к пониманию данного типа культуры, уникальные особенности, доставшиеся народам от предков.

Культурный код передаётся из поколения в поколение через язык, религию, искусство, обычаи и формирует коллективное бессознательное. Он помогает человеку адаптироваться к общественным нормам, проявлять уважение к культурным традициям и лучше понимать представителей своей культуры.

Что такое искусственный интеллект на самом деле

Искусственный интеллект (ИИ) вызывает множество вопросов у исследователей и обычных людей. Но что же на самом деле представляет собой эта технология, которая так стремительно меняет нашу жизнь?

Виды искусственного интеллекта: от слабого до суперинтеллекта

В настоящее время исследователи выделяют три основных типа искусственного интеллекта:

- Слабый ИИ (узкий, прикладной) – решает конкретные задачи в ограниченной области, не обладает самосознанием и не способен к обобщению знаний для решения проблем, которые не предусмотрены алгоритмами. Примеры: голосовые помощники, поисковые системы, навигационные приложения.

- Сильный ИИ (общий) – гипотетическая система, способная понимать, учиться и решать задачи на уровне человека, потенциально обладающая самосознанием.

- Супер-ИИ – концепция системы, значительно превосходящей человеческий интеллект во всех областях, способной к постоянному самосовершенствованию.

Как работает ИИ: алгоритмы, данные, обучение

Основа работы искусственного интеллекта – алгоритмы, которые помогают анализировать данные и находить в них закономерности. Выделяют три основных подхода к обучению:

Контролируемое обучение предполагает тренировку на помеченных примерах; неконтролируемое не требует маркировки данных – алгоритм сам находит закономерности; при обучении с подкреплением система получает отзывы о действиях и корректирует поведение.

Проблема искусственного интеллекта: может ли он мыслить?

Несмотря на впечатляющие достижения, ключевой вопрос остаётся открытым: может ли машина по-настоящему мыслить? Проблема семантического понимания является одной из основных преград – современные системы распознают закономерности, но не понимают причинно-следственных связей. Они лишены подлинного сознания и самосознания, которые являются фундаментальными аспектами человеческого мышления.

Философия искусственного интеллекта: взгляд с разных сторон

Философия ИИ поднимает фундаментальные вопросы о природе разума и сознания. Функционалисты утверждают, что разум можно рассматривать как систему обработки информации, а значит, машина может считаться разумной, если обрабатывает информацию подобно мозгу. С другой стороны, дуалисты настаивают, что разум не сводится к физическим процессам и машины не могут обладать сознанием. Мысленный эксперимент Джона Сёрла «Китайская комната» показывает, что даже прохождение теста Тьюринга не является достаточным критерием наличия у машины подлинного процесса мышления.

Где ИИ сталкивается с душой: конфликты и угрозы

Сегодня технологии искусственного интеллекта проникают в самые интимные сферы человеческого бытия, создавая напряжение между техническим прогрессом и ценностями гуманизма.

ИИ в медицине, образовании и психологии

В медицине ИИ демонстрирует поразительную эффективность — при распознавании рака кожи нейросети правильно определяют злокачественные образования в 95% случаев, тогда как врачи показывают результат только в 86%. Алгоритмы способны предсказать падение артериального давления во время операций за 15 минут до события с точностью 84%. Однако возникают серьезные вопросы о защите конфиденциальности медицинских данных и потенциальной опасности для пациентов при недостаточной точности алгоритмов.

Проблемы искусственного интеллекта в этике и праве

Ключевой этический вызов — определение ответственности за действия ИИ. Кто виноват при аварии с участием беспилотного автомобиля — владелец, разработчик или сам алгоритм? Системы искусственного интеллекта работают по принципу «черного ящика», что делает непрозрачным алгоритм принятия решений. Кроме того, несбалансированный выбор материала для обучения нейросетей порождает явление «алгоритмической несправедливости».

Технико-технологическое отчуждение и дегуманизация

Беспрецедентно расширяя возможности человека, машины вытесняют его из традиционных сфер деятельности, включая интеллектуальную работу и даже принятие решений. Человек постепенно уподобляется машине, утрачивая социальные и творческие потенции. Цифровые алгоритмы, создавая новые возможности, латентно задают правила, которыми невозможно пренебречь.

Образы ИИ в культуре: от Франкенштейна до Матрицы

Искусственный интеллект стирает границы между правдой и выдумкой, подлинным и фальшивым, живым и неживым. Как отмечает Михаил Швыдкой: «Страшно не то, что машина станет человеком, а то, что человек станет машиной». Примечательно также, что модель ИИ зависит от культурного кода, который закладывают разработчики, что делает развитие нейросетей не консолидированным, а параллельным, отражающим национальные особенности.

Что останется от нас завтра: сценарии будущего

Перед человечеством разворачивается несколько возможных сценариев будущего, каждый из которых определяется тем, как мы будем выстраивать отношения с искусственным интеллектом.

Плюсы и минусы искусственного интеллекта для человечества

Современные системы ИИ демонстрируют впечатляющие преимущества: молниеносная обработка данных, круглосуточная доступность и оптимизация рутинных процессов. Однако исследования MIT выявили тревожный феномен "когнитивной атрофии" – регулярное использование ИИ-ассистентов приводит к снижению способности к критическому анализу на 37% и ухудшению долговременной памяти на 29%. Более того, 68% опрошенных студентов признались, что используют ChatGPT для выполнения более половины учебных заданий.

Постчеловеческая эпоха и трансгуманизм

Трансгуманизм предлагает радикальный путь: использование технологий для устранения страданий, болезней, старения и смерти. Эта философская концепция продвигает идею бесконечного совершенствования человека через технологическое вмешательство. Однако критики предупреждают об опасности расчеловечивания – постепенной утрате человеком своей видовой, сексуальной, социальной и духовной самоидентификации. Фрэнсис Фукуяма назвал трансгуманизм "самой опасной идеей в мире", предостерегая от бесконечной гонки самоулучшений с недостижимым призом.

Гуманистическая альтернатива: человек как цель, а не средство

На противоположном полюсе находится гуманистический подход, ставящий благополучие людей во главу угла. Его ключевые принципы: приоритет человеческого фактора, безопасность важнее скорости и инклюзивное управление. Согласно этой парадигме, технологии должны расширять, а не заменять человеческий интеллект. Фундаментальной основой становится принцип когнитивной комплементарности – взаимодополняемости человеческого и искусственного интеллекта, признающий их различные сильные и слабые стороны.

Заключение

Таким образом, философский диалог между человеческой сущностью и искусственным интеллектом только начинается. Безусловно, технологии ИИ продолжат развиваться стремительными темпами, проникая во все более личные и значимые сферы нашей жизни. Однако именно сейчас мы стоим на перепутье, определяя дальнейший путь сосуществования с этими системами.

Самосознание, эмоциональный интеллект, интуиция и культурный код остаются уникальными человеческими качествами, которые невозможно в полной мере алгоритмизировать. Следовательно, не технологии как таковые, а наше отношение к ним определит, станет ли искусственный интеллект инструментом расширения человеческих возможностей или причиной постепенной дегуманизации общества.

Выбор между трансгуманистической и гуманистической парадигмами – это выбор ценностного ядра будущей цивилизации. Первый путь обещает преодоление биологических ограничений ценой размывания человеческой идентичности. Второй путь, несомненно, сложнее – он требует сохранения человеческого в человеке при одновременном разумном использовании технологических возможностей.

Философия искусственного интеллекта заставляет нас вновь обратиться к вечным вопросам: что значит быть человеком? Где проходит граница между разумом и его имитацией? Что мы готовы делегировать машинам, а что должны сохранить как неотъемлемую часть человеческого опыта?

Возможно, главная ценность современного этапа технологического развития состоит именно в том, что он помогает заново открыть сущность человека. Сталкиваясь с искусственным интеллектом, мы лучше понимаем себя. Кроме того, этот диалог позволяет осознать, что техническое совершенство без нравственного измерения остается лишь средством, но никогда не становится целью.

Бесспорно, будущее принадлежит тем, кто сумеет найти баланс между технологическим прогрессом и сохранением человеческого достоинства – равновесие, при котором искусственный интеллект дополняет человека, но не заменяет его сущности. Когнитивная комплементарность – не просто технический принцип, а философская позиция, признающая уникальность и ценность человеческого разума в эпоху умных машин.

Основные тезисы

Статья раскрывает философские аспекты взаимодействия человека и ИИ, предлагая взвешенный взгляд на будущее человечества в эпоху умных технологий.

• Человеческая уникальность заключается в самосознании, эмоциях, интуиции и культурном коде, которые невозможно полностью алгоритмизировать

• Современный ИИ остается "слабым" - решает узкие задачи без подлинного понимания и самосознания, работая как "черный ящик"

• Регулярное использование ИИ-ассистентов снижает критическое мышление на 37% и ухудшает долговременную память на 29%

• Будущее зависит от выбора между трансгуманизмом (технологическое улучшение человека) и гуманизмом (человек как высшая ценность)

• Оптимальный путь - когнитивная комплементарность, где ИИ дополняет человеческие способности, не заменяя человеческую сущность

Ключевой вызов современности - найти баланс между технологическим прогрессом и сохранением человеческого достоинства, используя ИИ как инструмент расширения возможностей, а не причину дегуманизации общества.

FAQs

Q1. Может ли искусственный интеллект полностью заменить человека? На данный момент искусственный интеллект не способен полностью заменить человека. Уникальные человеческие качества, такие как самосознание, эмоциональный интеллект, интуиция и культурный код, невозможно полностью алгоритмизировать. ИИ может дополнять человеческие способности, но не заменять человеческую сущность.

Q2. Какие риски несет широкое внедрение искусственного интеллекта? Основные риски включают снижение критического мышления и ухудшение памяти при чрезмерном использовании ИИ-ассистентов, проблемы конфиденциальности данных, этические вопросы ответственности за действия ИИ, а также потенциальную дегуманизацию общества при неправильном подходе к внедрению технологий.

Q3. Как искусственный интеллект влияет на образование? ИИ оказывает значительное влияние на образование, предоставляя новые инструменты для обучения. Однако существуют опасения, что студенты могут чрезмерно полагаться на ИИ для выполнения заданий, что может негативно сказаться на развитии их собственных навыков критического мышления и анализа.

Q4. Что такое когнитивная комплементарность в контексте ИИ? Когнитивная комплементарность - это принцип, согласно которому искусственный интеллект должен дополнять человеческий разум, а не заменять его. Этот подход признает уникальные сильные стороны как человека, так и ИИ, стремясь к их оптимальному взаимодействию для достижения лучших результатов.

Q5. Какое будущее ждет человечество в эпоху развития ИИ? Будущее человечества в эпоху ИИ зависит от выбора между трансгуманистическим подходом (технологическое улучшение человека) и гуманистическим (сохранение человеческого достоинства как высшей ценности). Оптимальный путь предполагает нахождение баланса между технологическим прогрессом и сохранением уникальных человеческих качеств.